「こんなに覚えること、あるの…?」と思ったあなたへ。

薬学部に入って最初にぶつかる壁。それは――勉強量の多さと難しさ。

化学、薬理、生化学、薬剤、病態、法規…… どれも専門的で、暗記だけでは太刀打ちできない内容ばかり。

「テスト範囲、分厚すぎて開く気にもならない」

「勉強してるのに成績が伸びない」

「もう何から手をつけていいかわからない」

そんなふうに感じている薬学生は、決してあなただけではありません。

でも、安心してください。

薬学部での6年間を楽しく、効率よく過ごすための勉強法を、

実体験と科学的根拠を交えてたっぷりお届けします。

ただの暗記法じゃない、“ 続けられる勉強 ”をあなたに!この記事が、あなたの勉強スタイルを少しでも変えるきっかけになれば嬉しいです!

まずは結論から!全てを行う必要はないのでできることから始めましょう!

タイムスケジュール的に紹介していきます。

授業前5〜10分間

「この薬の機序を理解する」と目標を立てる(SMARTゴール設定)

「ここが大切そう」と予測する(アクティブリスニング)

授業中

先生の話を「なぜ?」と問いかけながら聞く(精緻化質問法)

メモやノートは自分の言葉で言い換えて書く(アクティブリスニング)

メモはグループ分けしながらにすることを意識(コンセプトマッピング&チャンク化)

昼休み

午前中の講義で出た重要キーワードを3つだけ思い出す(想起練習)

ご飯の後昼寝する

放課後

「忘れそうなこと」を優先して、白紙に書き出してみる(想起練習)

今日の内容で「自分に説明できること/まだあいまいなこと」を分ける(自己説明)

学習記録アプリや手帳に「今日の達成」をチェック(進捗の見える化)

これ以降はそれぞれのテクニックについて具体的に解説していきます!

理解

「教科書を読んだのに頭に入らない」「講義を聞いてもすぐ忘れる」

──そんな悩みは、“読み方・聞き方”を変えるだけで解決できます。

フェインマン・テクニックやアクティブ・リスニングなど、認知科学に基づいた「本当に理解できる」学習法を、薬学生の目線でわかりやすく解説。今日から試せる5つの方法で、「わかったつもり」を脱却しましょう。

フェインマン・テクニック

勉強方法:

「人に教えるつもりで説明する」ことで、理解を深める学習法。

理論の説明:

フェインマン・テクニックは、アメリカの物理学者リチャード・フェインマンが提唱した学習法です。学んだ内容を他人に教えるように説明することで理解を深めるという方法です。

小学生や中学生に教えるつもりで、自分が学んだ内容を自分の言葉で説明してみることで理解ができていない部分を洗い出すことができます。

また将来的には、患者さんに対して専門用語を使うことなく薬の説明を行うということが求められます。実務実習や薬剤師として将来働いた時にも活きるスキルとなりますよ!

参考論文:

具体的な勉強方法:

・学習範囲を「仮想講義」としてまとめ、自分の声で録音して復習に使う。

・CYP酵素の誘導と阻害の違いを、図を使いながら説明してみる。

・薬理学で学んだ薬の作用機序を、中学生に説明するつもりでノートにまとめる。

アクティブ・リスニング

勉強方法:

相手の話を「ただ聞く」のではなく、「しっかり理解しようとしながら聞く」ことで、学びの質を高める方法。

理論の説明:

アクティブ・リスニングは、講義や会話の中で、話の内容を深く理解しようと意識的に聞く方法です。話し手の言葉をただ受け取るのではなく、「今の話のポイントは何か?」「どうつながっているのか?」と考えながら聞くことで、記憶に残りやすくなります。

心理学の研究では、アクティブ・リスニングを実践することで、注意力や集中力が高まり、記憶や思考の質が向上することが示されています。、「聞き方」の工夫が理解の深さに直結します。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・講義中、「何が重要か」を意識してメモを取りながら聞く。

・友人との勉強会で、相手の説明を聞いてから自分の言葉で要約する。

・録音した講義を繰り返し聞き、「理解できたか」を自分に問いながら復習する。

コンセプト・マッピング

勉強方法:

学んだ内容を図にまとめ、関連性を「見える化」して理解を整理する方法。

理論の説明:

コンセプト・マッピングは、学んだ情報を視覚的に整理し、キーワード同士を線でつなげて構造化する学習法です。中心のテーマから枝分かれするように関連する知識を広げていくことで、知識のつながりが明確になり、理解しやすくなります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・「糖尿病」を中心に、症状・原因・治療薬を枝分かれさせて図にする。

・薬の分類ごとに作用機序や副作用をマップにまとめる。

・各臓器と関連する疾患・検査法・治療法を一枚の図に整理する。

おすすめのツールとしてはMindMasterがあります。

手軽にマインドマップを作成することができるツールです。

(有料のプランもありますが、初めは無料版で十分に使用できると思います。)

精緻化質問法(エラボレーティブ・インタロゲーション)

勉強方法:

「なぜそうなるのか?」という問いを繰り返して、理解を深める方法。

理論の説明:

精緻化質問法は、ただ情報を覚えるのではなく、「なぜ?」という問いを通して理由や背景を考えることで、記憶と理解を深める方法です。たとえば「この薬は副作用がある」と覚えるのではなく、「なぜその副作用が起こるのか?」と理由まで考えることで、より深い理解につながります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・薬の副作用を覚えるときに「なぜこの症状が出るのか?」を問いかけて調べる。

・疾患の病態について学ぶ時、「なぜこの症状が出るのか?」を理由とセットで覚える。

・代謝経路の流れを学ぶとき、「なぜこの順番で進むのか?」を意識する。

セルフ・エクスプレネーション(自己説明)

勉強方法:

問題を解いたり内容を読んだ後、自分の言葉で「どう考えたか」を説明する学習法。

理論の説明:

セルフ・エクスプレネーションは、学習中に「自分はなぜこの答えにたどり着いたのか」「この内容はどういう意味か」を自分自身に説明する方法です。理解したつもりでも、説明しようとすると曖昧な点に気づけます。

フェインマン・テクニックとの違い

フェインマン・テクニックが「簡単な言葉で説明してみる」のに対して、

セルフ・エクスプレネーションは「自分の思考の流れを説明する」という部分を重要視しています。

この方法は、学んだことを単に覚えるだけでなく、「自分の思考過程」を言語化することで、論理的な理解力や応用力を育てます。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・問題を解いたあと「なぜこの選択肢を選んだのか」をノートに書く。

・講義後に「今日の内容で一番大事だったのは何か?」を自分の言葉で説明する。

・章末の問題に答えた後、「この知識はどんな状況で使えるか?」を考える。

暗記

「何度も覚えたはずなのに、試験のときに出てこない」

──そんなあなたに必要なのは“回数”じゃなく“やり方”の見直し。

間隔反復、想起練習、チャンク化、視覚化、睡眠学習など、記憶心理学のエビデンスに基づいた暗記法を厳選紹介します。

間隔反復(Spaced Repetition)

勉強方法:

覚えたいことを、時間をあけて何度も復習する方法。

理論の説明:

人は時間が経つと情報を忘れてしまいますが、忘れかけた頃に復習すると、記憶がより強く定着します。これが「間隔反復」と呼ばれる記憶法です。

最初は短い間隔で復習し、覚えてきたら徐々に間隔をあけていくのがポイントです。知っている方も多いと思いますが「エビングハウスの忘却曲線」という記憶の研究から生まれた概念です。

脳は「何度も現れる情報=重要な情報」と判断して、長期記憶に保存しようとします。そのため、計画的に間隔をあけて復習することで、効率よく記憶に残せるのです。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・暗記カードアプリ(Ankiなど)を使って、復習タイミングを自動で管理する。

・授業で習った翌日に復習し、1週間後・1か月後にも復習予定を組む。

・過去問で間違えた問題を「1日後→3日後→1週間後→試験前」に再チェックする。

想起練習(Active Recall)

勉強方法:

「思い出す」ことを意識して行う記憶法。

理論の説明:

ノートを見ながら覚えるより、「ノートを閉じて思い出す」方が、記憶に残りやすいということが多くの研究で示されています。これは「想起練習」と呼ばれ、情報を自分の脳から引き出す練習を繰り返すことで、記憶が強化されるという仕組みです。

脳にとって「思い出す」こと自体が、学習効果を高めるトレーニングになります。ただ何度も読むよりも、白紙に書いてみる、口に出す、クイズ形式で解くなど、自分で答えを引き出す工夫が重要です。

これは特に試験対策におすすめな勉強方法です。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・教科書の章ごとに、自作のクイズを作って解く。

・「覚えた」と思ったら紙に書き出してみる。

・友達と出題し合う形式で暗記チェックをする。

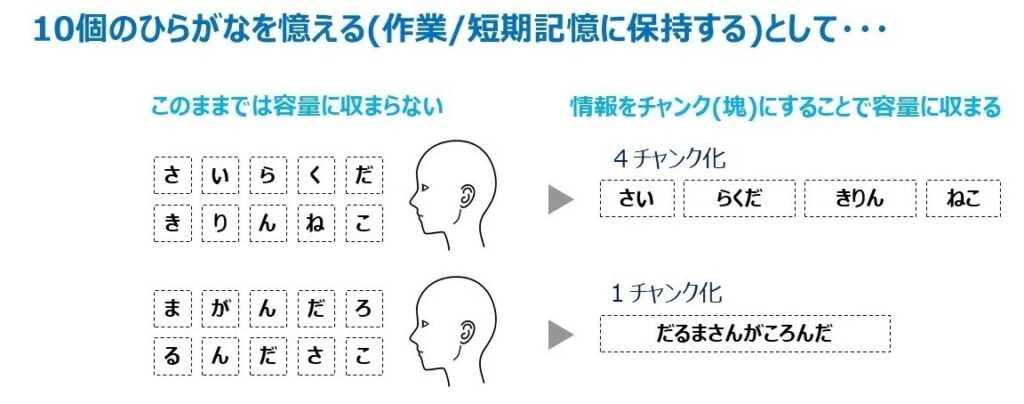

チャンク化(Chunking)

勉強方法:

複数の情報を「意味のあるかたまり」にして覚える方法。

理論の説明:

人間の短期記憶は、一度に保持できる情報が限られています(7±2チャンクと言われています)。そのため、バラバラな情報をそのまま覚えるよりも、意味のあるグループ(チャンク)にまとめて覚えることで、記憶がしやすくなります。英語の学習をしている方は聞いたことがある言葉かもしれません。

たとえば「5148629」を数字として覚えるのは難しいですが、「電話番号」として「514-86-29」とまとめれると、覚えやすくなりますよね。

薬学の知識も同じです。

疾患ごとの薬、作用機序ごと、似た副作用をもつ薬など、意味のあるまとまりで整理することで、効率よく記憶できます。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・副交感神経に関わる薬をグループに分けて表にまとめる。

・語呂合わせやストーリーで薬の名前をまとめて覚える。

・疾患→薬→作用機序という流れで「1セットの情報」としてチャンクにする。

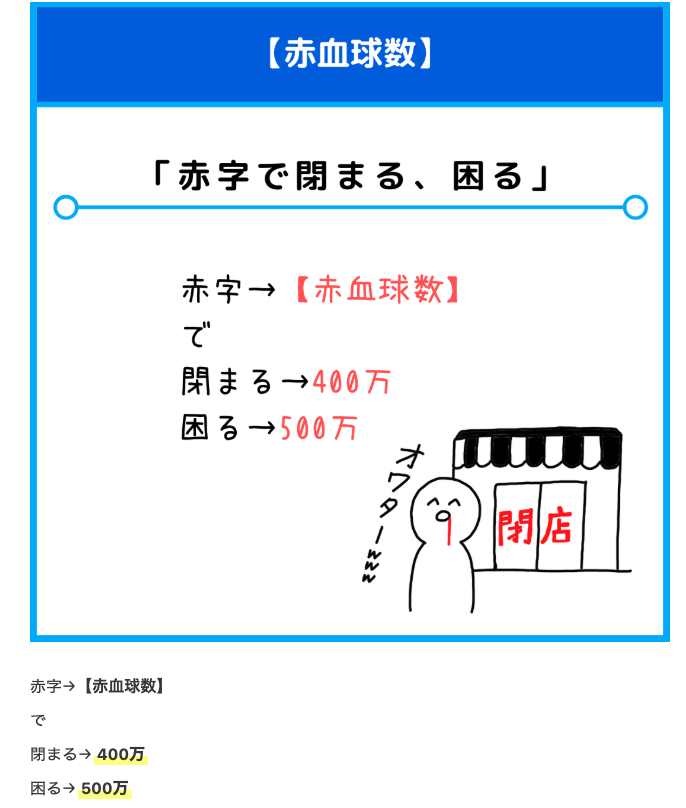

語呂合わせ

語呂合わせは自作した方が記憶に残りやすいですが、切羽詰まった薬学生は語呂合わせを作るよりも覚えたい!という人が多いと思います。

語呂合わせを掲載しているおすすめサイトを2つ紹介したいと思います!

ベンゼンの薬学部はゴロでイチコロ

一つ目は「ベンゼンの薬学部はゴロでイチコロ」というサイトです。

このようにイラストと語呂の解説がたくさん掲載されているサイトです。

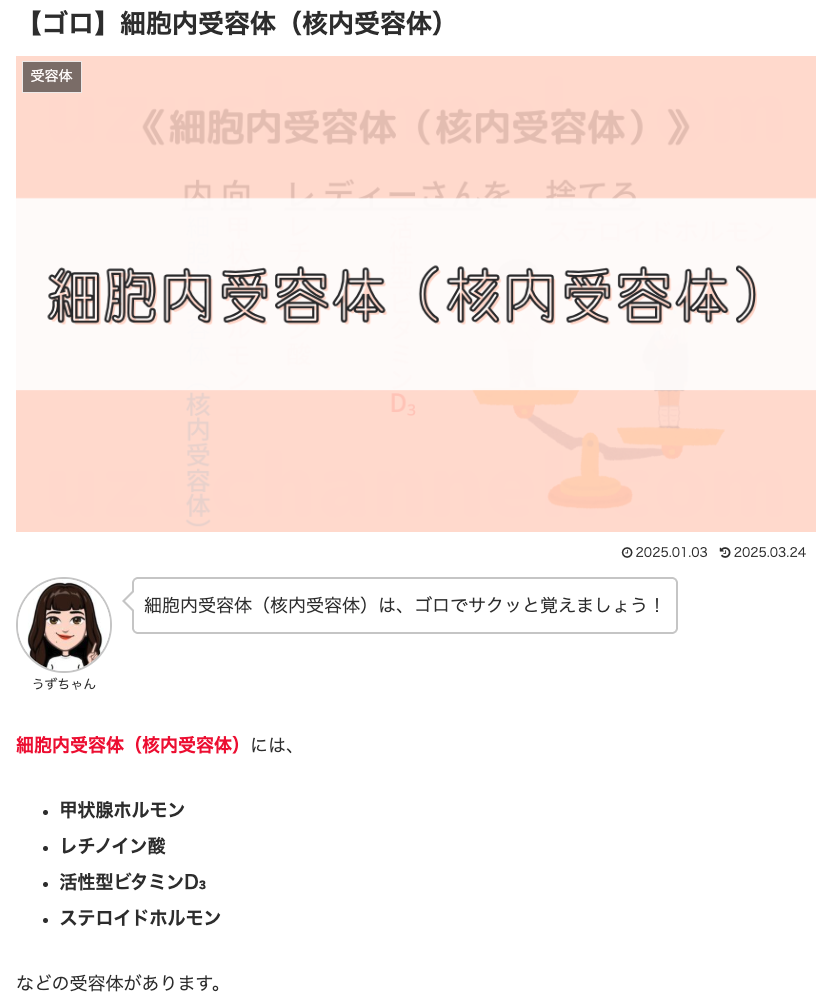

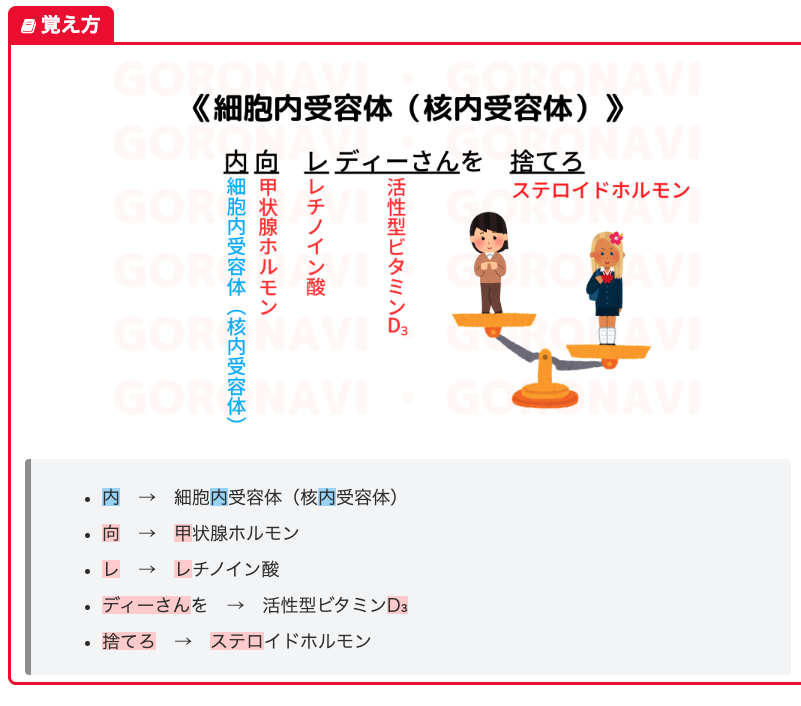

ゴロナビ 〜薬剤師国家試験に勝つ〜

2つ目は「ゴロナビ〜薬剤師国家試験に勝つ〜」というサイトです。

こちらのサイトでは覚える情報を簡単に解説してからゴロを紹介してくれます。

またこちらのサイトもイラストを使っているのでごろもイメージしやすくなっています。

多様な形式での学習(Dual Coding)

勉強方法:

テキストとイラストなど、複数の形式で情報を覚える方法。

理論の説明:

「言葉だけ」「絵だけ」ではなく、両方を組み合わせて学習することで、記憶の定着が良くなることが知られています。これは「二重符号化理論(Dual Coding Theory)」という認知心理学の考え方に基づいています。

人の脳は、言語情報と視覚情報を別々の経路で処理します。両方から情報を取り入れることで、記憶への入り口が増えるのです。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・薬の作用機序を図やイラスト付きでノートにまとめる

・教科書の説明とあわせて、自分で図解して理解を深める。

・疾患の流れ(原因→症状→治療)をフローチャートにして覚える。

テスト前に一夜漬けをしない

勉強方法:

暗記の後にしっかり眠ることで、記憶を定着させるましょう。

徹夜は百害あって一理なしです!

何を隠そう、私も徹夜をしてテストに挑んだことがあります。その上で特に暗記科目の場合は徹夜はお勧めしません。薬学部のテストは暗記がとにかく多いです。「勉強した記憶はあるのに思い出せない」ということが本当に、本当に起こります!

暗記系の科目は思い出せないと0点です。自論ですが、範囲全てを徹夜で一周するなら、範囲の半分を2周してしっかり寝る方が点が取れると思います。

理論の説明:

記憶は勉強しているときだけでなく、寝ている間にも整理・強化されることが、脳科学の研究で明らかになっています。

つまり、どんなに勉強しても、睡眠を削ってしまうと記憶は定着しにくくなります。逆に、暗記の直後にしっかり眠ることで、記憶が安定して思い出しやすくなります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・暗記学習は夜に集中させ、しっかり睡眠をとるようにする。

・試験前日は徹夜せず、23時までには寝る習慣をつける。

・昼寝(15~20分程度)を取り入れ、短期記憶を整理する時間を確保する。

モチベーションの維持

「勉強したいのに続かない」「スマホばかり見てしまう」

──それは「自分の意志が弱い」からではありません。

モチベーションは工夫で生み出すもの。心理学の研究に裏付けられたSMARTゴール、自己決定理論、可視、など“やる気がなくても続けられる”環境をつくる方法を紹介します。

SMARTゴール設定

勉強方法:

達成しやすい目標を明確に設定して、モチベーションを高める方法。

理論の説明:

SMARTゴールとは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)の頭文字を取った目標設定の枠組みです。

あいまいな目標ではなく、現実的で達成可能な小さなゴールを設定することで、「自分にもできる」と思えるようになり、やる気が高まります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・「今週中に薬理の第3章を3回復習する」といった具体的な目標を設定する。

・「1日30分、3日間連続で抗菌薬を覚える」など、短期間・小単位の目標を立てる。

・達成できたらカレンダーやノートにチェックして進捗を可視化する。

自己決定理論(Self-Determination Theory)

勉強方法:

「やらされている」ではなく「自分で選んでやっている」と感じられるように工夫する方法。

理論の説明:

自己決定理論は、人間のやる気(動機づけ)には「外からの報酬(外発的動機)」と「自分の内側から湧く興味や意義(内発的動機)」の2種類があるとする心理学理論です。

「自分で選んでやっている」という感覚(自律性)が高いときに、学習は継続しやすくなることが多くの研究で示されています。

勉強そのものに意味を見出したり、自分で学習計画を立てたりすることで、「やらされている」感覚が減り、自分の意思で勉強しているという気持ちになります。これにより、長期間にわたる勉強へのモチベーションが持続しやすくなります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・自分の興味のある分野から優先的に学ぶ。

・「なぜこれを学ぶのか」を自分の言葉で書き出して、勉強の意義を見つける。

・一日の学習スケジュールを自分で決めるようにする。

進捗の「見える化」

勉強方法:

自分の努力や成果を見える形にすることで、モチベーションを維持する方法。

理論の説明:

人は「進歩している」と実感できるとき、やる気が高まりやすくなります。心理学ではこれを「進歩の原則」と呼び、達成した内容が目に見えることで、自己効力感(自分はできるという感覚)が高まり、次の行動への意欲が湧きます。

特に、勉強のように結果がすぐに見えにくい活動では、日々の努力の蓄積を可視化することが大切です。チェックリストや勉強記録、進捗表などを活用して「できたこと」を積み重ねていくことで、学習の継続が楽しくなります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・学習内容や復習回数をチェックできる表を作り、終わった項目に印をつける。

・アプリ(Studyplusなど)で学習時間を記録してグラフ化する。

・終わった範囲を色マーカーで塗っていく「可視化ノート」を作る。

ご褒美戦略(報酬とモチベーション)

勉強方法:

学習後に自分にご褒美を与えることで、行動の継続を促す方法。

理論の説明:

行動心理学では、ある行動のあとに「快」の刺激(報酬)があると、その行動は繰り返されやすくなることが知られています。これは「強化理論(オペラント条件づけ)」と呼ばれ、学習の場面でも有効です。小さな達成に対して小さなご褒美を設定することで、勉強を続ける原動力になります。

ただし!ご褒美のあげすぎには注意が必要です。「成績が良かったら何かを買ってもらう」といった外的報酬ばかりに頼ると、「成績をを伸ばしたいから」といった本来の目的を見失ってしまうことがあります。

そのため、「休憩に好きなお菓子を食べる」「30分勉強したら音楽を聴く」など、やりすぎず、気持ちを切り替えるための小さな御褒美にすることがモチベーションを維持するコツです。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・「1時間集中したら10分間動画を見てOK」などご褒美タイムを設定する。

・チェックリストをすべて埋めたら、お気に入りのカフェに行くなど小さな目標を立てる。

・達成できた内容をSNSや日記に書いて「見える報酬」にする。

習慣化(勉強のルーティン化)

勉強方法:

毎日決まった時間・場所・方法で勉強し、習慣として継続する方法。

理論の説明:

モチベーションがない日でも学習を続けるためには、「やる気に頼らず、行動を自動化する」ことが重要です。特定の行動を毎日同じ条件で繰り返すことで、意識しなくても自然と行動できるようになります。

たとえば「朝起きたら机に座って10分勉強する」など、日常の行動に紐づけることで、勉強を「やらなきゃ」から「やるのが当たり前」に変えることができます。習慣は一度身につけば、モチベーションに左右されずに継続が可能になります。

参考論文:

具体的な勉強方法:

・「朝ごはんの前に単語を5個復習」といった固定ルールを作る。

・毎日決まった時間に、同じ場所・同じ教材で学習を開始する。

・学習前のルーティン(机を片付ける、音楽をかけるなど)を決めておく。

最後に|自分らしく、効率よく。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

かなりボリューミーな記事だったかと思いますが、少しでもあなたの勉強のヒントにっていれば嬉しいです。

薬学部の学びは、膨大な知識と日々の積み重ねが求められるます。だからこそ、「がむしゃらにやる」よりも、「どうやったら脳が覚えやすいか」「どうすれば続けられるか」といった「戦略的な学び方」が大切になります。

今回紹介したテクニックは、科学的なエビデンスに裏付けられた勉強法です。

難しい理論ではなく、ちょっとした工夫や意識で日常の勉強に取り入れられるものを激選して紹介したつもりです。

時間帯や自分のリズムに合わせて、無理なく効率よく、自分のスタイルで勉強を続けていきましょう。勉強法を味方につければ、「覚えられない」「続かない」といった悩みは、きっと減らせるはずです。

次の授業、次の試験、そして未来の自分のために。

今日から、ちょっとだけ“ 科学的な学び ”を始めてみませんか?

コメント